암병원간호2팀 김선아 차장

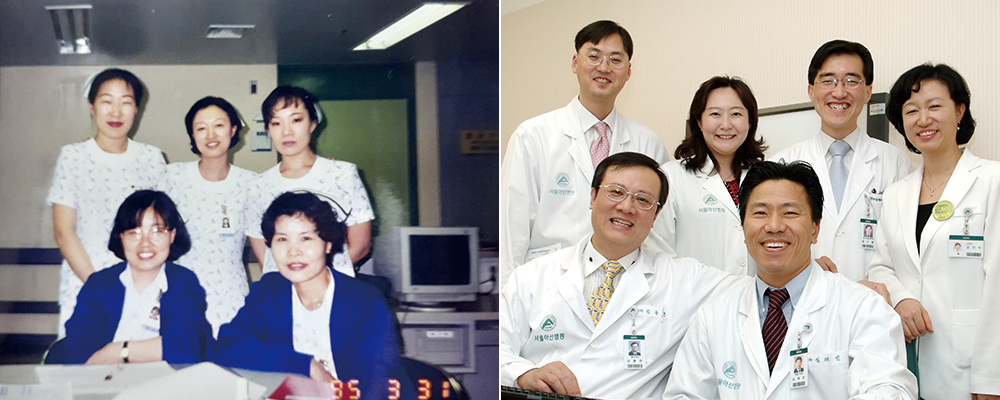

▲ (좌) 1995년 병동 근무 중에 동료 간호사들과 함께. 뒷줄 가운데가 김선아 차장.

▲ (좌) 1995년 병동 근무 중에 동료 간호사들과 함께. 뒷줄 가운데가 김선아 차장.

▲ (우) 2008년 암병원 통합 진료 교수진과 함께. 오른쪽 첫 번째가 김선아 차장.

병원의 익숙한 시스템마다 낯선 시작은 있었다. 1993년에 입사한 김선아 차장은 가는 곳마다 시작을 열고 다지는 일을 해왔다. 동관 병동과 간이식 병동 오픈, 암센터 TF, PI 리더 등. 모르는 것은 공부하고 병원에 필요한 시스템은 직접 부딪치며 채워나갔다. 늘 스스로 부족하다 여겼지만 이제는 그의 앞선 경험과 노하우를 묻는 이들이 많아졌다. 예전의 시행착오를 떠올리며 동료들에게 도움이 되고 싶은 마음을 전해주었다.

다양한 역할 중에 간호사의 역할을 크게 실감한 적은 언제이신가요?

간이식 수술이 활성화되면서 1998년에 Sub-ICU가 생겼습니다. 7병상으로 구성되어 2~3명의 환자를 집중적으로 돌볼 수 있는 시스템이었죠. 저보다 훨씬 큰 환자들을 부축해 열심히 운동시키곤 했어요. 당시 임신했을 때여서 보호자들이 “이렇게 배부른 간호사님을 고생시켰으니 빨리 나아야지”라는 말씀을 하셨어요. 환자들이 하루가 다르게 드라마틱하게 회복된 모습을 볼 수 있었고, 외래 날 몰라보게 말끔한 모습으로 병동을 찾아온 환자들을 보면서 보람을 느낄 수 있었습니다. 당시 병실 창문으로 강 건너 테크노마트 건물 벽면 전체에 ‘으랏차차’라고 적힌 플래카드가 걸려 있었어요. 그걸 보면서 환자와 저 모두 힘을 얻었던 기억이 지금도 생생하네요.

암센터 TF에서 어떤 역할을 맡으셨나요?

2003년은 국내 의료계에 질환 중심의 센터 개념이 주목받던 시기였습니다. 암센터 TF로 발령받았는데 간호사는 저뿐이었어요. 일단 기능적인 암센터를 구상해 보라는 숙제가 떨어졌습니다. 아무것도 없었지만 모든 가능성이 열려 있기도 했죠. 아는 게 별로 없어서 진료를 따라다니며 환자에게 필요한 것을 파악했어요. 동관 1층에 암센터 간판을 단 상담실을 만들어 환자들의 일정 조정과 상담 업무를 시작했습니다. 또 국내·외 벤치마킹, 암센터 심포지엄, 각종 행사 등을 준비하며 협조전을 쓰는 것부터 하나씩 배워갔고요. 너무 힘들어 도망가고 싶을 때도 있었는데 한편으로는 오기가 생겼던 것 같아요(웃음). 암센터의 통합 진료는 2006년에 6개암 팀으로 시작해 다양한 시행착오를 거쳐 30여 개 팀으로 늘었습니다. 다른 병원에서 우리의 통합 진료 시스템을 배우러 올 때면 소속원으로서 자부심을 느끼곤 했습니다.

▲ (좌) 2014년 고객 경험 개선 활동으로 표창장을 받았다.

▲ (좌) 2014년 고객 경험 개선 활동으로 표창장을 받았다.

▲ (우) 2019년 암병원 10주년 기념 심포지엄 행사에서 기념촬영. 왼쪽 두 번째가 김선아 차장.

우리 병원의 환자 경험 프로그램도 처음 시작하셨죠?

2013년쯤 ‘고객 경험’이라는 말조차 생소한 단계에서 외래간호팀 연합 PI 리더를 맡았어요. 그전에도 친절을 강조하긴 했지만 직접 환자의 눈과 귀로 느끼는 경험은 또 달랐습니다. 외래 환자를 섭외해 주차장에서부터 귀가할 때까지 따라다니며 어디서 길을 헤매는지, 불편 사항은 무엇인지 체크했죠. 예를 들어 안과 내부에 진료실과 상담실, 각종 검사실의 명칭으로 표시되어 있어서 환자들이 찾기 어려워했어요. 그래서 모든 장소를 번호로 단순화하자 찾기가 훨씬 쉬워졌습니다. 엘리베이터에서 내렸을 때 바로 볼 수 있는 사인보드도 부착하고요. 환자 경험에 대해 함께 고민하며 만든 프로그램은 차차 병원 전체에 퍼졌고 그 덕분에 병원에서 표창장도 받았습니다.

환자 경험을 직접 하셨다고요?

2016년에 유방암을 진단받았거든요. 병에 걸린 것도 무서웠고, 암 환자가 암 환자를 간호할 수 있을지 고민하기도 했어요. 종양내과 정경해 교수님께서 “일단 해봐요. 암 치료를 받으면서 일하는 직원도 많아요”라고 하셔서 의지를 다졌습니다. 동료들은 저를 도와주고 싶어 했고, 저에게 상처가 될까 봐 응원의 말도 꺼내기 어려운 마음마저 표현해줘서 그 자체로 고마웠습니다.

돌아보면 환자들의 치료 과정의 변화와 아픔을 더 잘 이해하기 위한 시련이었던 것 같아요. 수술실 들어가기 직전에 “화장실 안 다녀오셔도 될까요?”라고 묻는 이송 직원, 수술실의 냉기를 따뜻하게 데워진 담요로 덮어주며 제 눈높이에 맞춰 환자 확인을 하는 간호사 등. 직원들에겐 업무 매뉴얼일지 몰라도 환자 입장에선 따뜻한 위로가 됐습니다.

시작을 여는 역할에서 배운 것이 있다면요?

잘 모르기도 하고 고민되는 순간이 많아서 행동과 결정이 늦어지곤 했어요. 여러 진료과와 부서 간의 절충안을 찾는데 곳곳에서 불만이 있을까 소심해졌죠. 김연희 전 간호부원장님께서 2007년 암병원 준비팀에 합류한 뒤 “눈앞의 진흙탕을 뛰어넘을 수 있는데 그 앞에서 발만 구를 거예요? 설사 밟더라도, 흙탕물이 튀더라도 씻으면 그만이에요!”라고 충고해 주셨어요. 인생의 순간마다 그 이야기가 떠올라요. 일단 해보자는 동기부여가 되죠. 암 진단을 받았을 때도 진흙탕에 한 번 빠졌다고 생각하게 됐고요. 긍정적으로 바라보는 시선만 있으면 결국은 별것 아니라는 걸 이야기해 드리고 싶어요.